「Shines」によく寄せられる質問の一つに、「資産運用は何から始めればいい?」というものがあります。「資産形成」と聞くと「運用」を想像する人が多く、運用利回りの高さばかりが注目されがちですが、そもそも元本が小さければいくら運用利回りが高くてもあまりプラスになりません。

今回は、そんな資産形成の基本とも言える「投資に回せる余裕資産づくり」の重要性を解説します。

まとまった資金を用意するのが重要

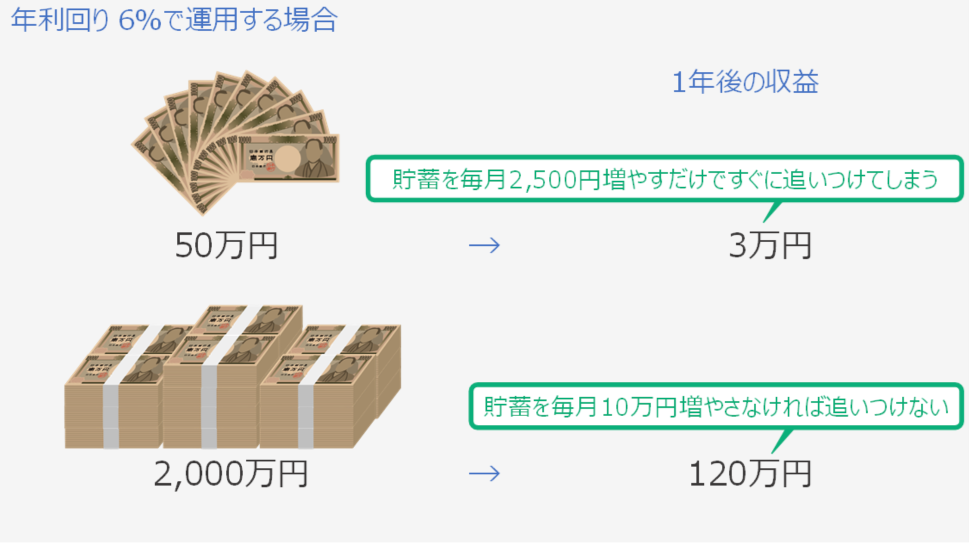

例えば、元本が50万円の場合、年利回り6%で運用できたとしても、1年後の収益は3万円に過ぎません。この程度であれば、運用しない人でも貯蓄を毎月2,500円増やすだけですぐに追いつけてしまうため、両者には大した差が付きません。

一方、資産が2,000万円の場合、年利回り6%で運用できたとするならば、1年後の収益は120万円になります。

ここまで大きくなれば、運用しない人は貯蓄を毎月10万円増やさなければ追いつけず、両者の差は決定的になります。

つまり、資産形成には順番があります。

元本として投資できる資産がまだ小さい人は、運用する前に資金づくりにから始める必要があります。

積立額と利回りの寄与度

資産形成において、積立額と運用利回りがどのように影響するかを見てみましょう。

ここでは具体的な例を通じて、その違いを明らかにしていきます。

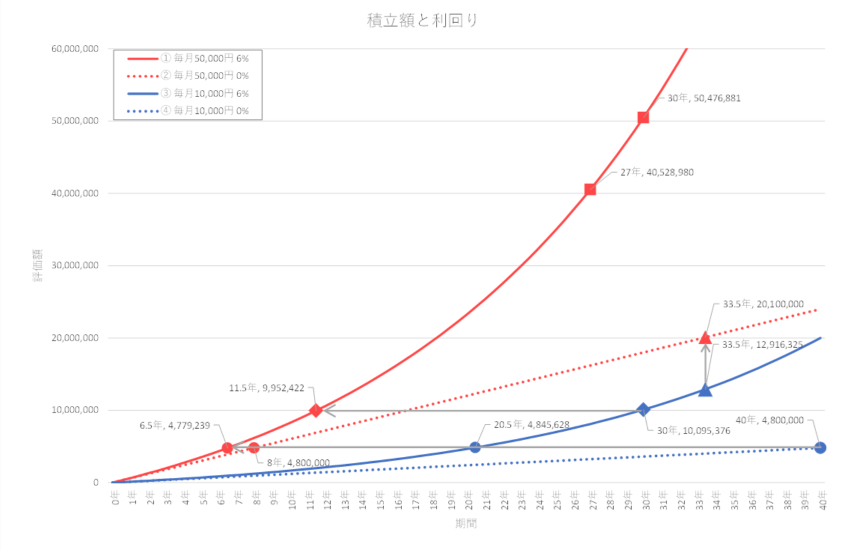

まず、毎月 5 万円を年利 6%で運用した場合について考えてみます。この条件では、評価額が 1,000万円になるまでに約 11.5 年かかります。しかし、評価額を 4,000 万円から 5,000 万円に増やすためには、わずか 3 年程度で到達します。

このように、元手が大きくなると、同じ金額を増やすために必要な期間が短くなることがわかります。

次に、毎月5万円を年利0%で運用した場合を見てみましょう。この場合、評価額が480万円になるまでに約8年かかります。しかし、年利6%で運用すると、同じ480万円に達するまでの期間は約6.5年となり、1.5年短縮されます。

このように、元本が小さい場合、運用の効果は限定的です。

ここで、積立額が異なる場合の比較を行います。

毎月1万円を年利6%で運用した場合と、毎月5万円を年利0%で運用した場合を比べると、33.5年後でも毎月5万円を積み立てた方が優勢です。すなわち、元本が少ない場合、高い利回りでも積立額の多さには追いつかないことがわかります。

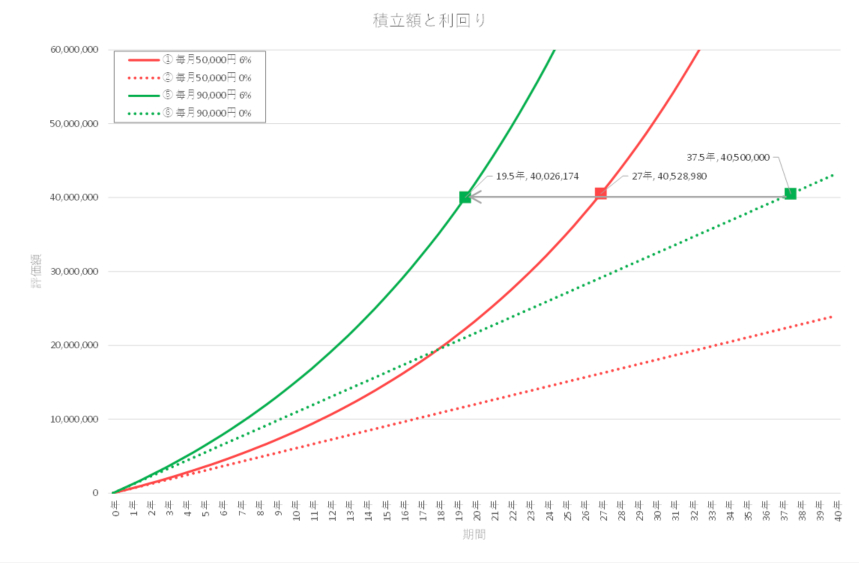

ただし、ハイペースで積み立てる場合には話が変わってきます。

毎月9万円を年利0%で運用した場合、評価額が4,000万円になるまでに約37.5年かかりますが、年利6%で運用すると、この期間は約19.5年まで短縮されます。元本が少ないところからスタートしても、ハイペースで積み立てると運用の力がどれほど大きいかがわかってきます。

余裕資産づくりのための基本戦略

投資に回せる余裕資産づくりのための基本戦略は貯蓄に尽きます。

誰もがわかっていることでありながら、まとまった貯蓄を作れない人が多いのはなぜかを掘り下げてみましょう。

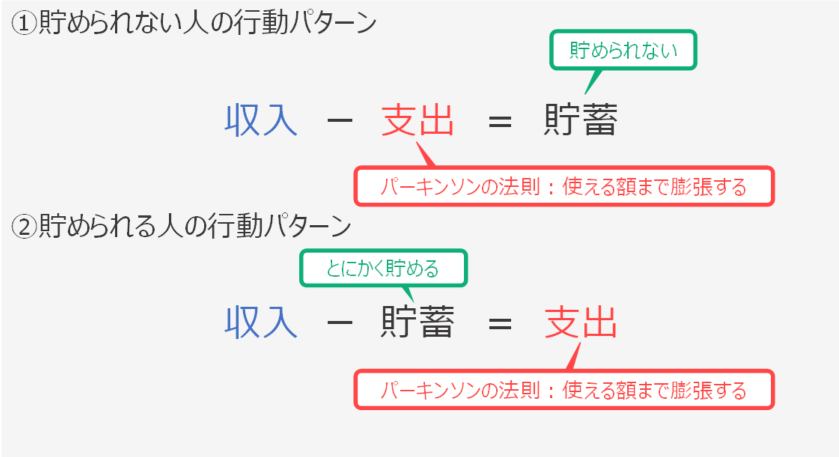

お金を貯められない人と貯められる人の行動パターン

まず、①お金を貯められない人の行動パターンは明確です。「収入」から「日常生活でかかるお金(支出)」を差し引いてしまうため、お金が手元に残らず「貯められない」ルーティンに陥ります。支出が使える額(=収入額)まで膨張するパーキンソンの法則 に従うからです。

一方、②お金を貯められる人は「とにかく貯める」行動パターンを取ります。

「収入」を得た瞬間に「貯蓄」し、残額だけで生活する(=支出)ルーティンに身を置きます。支出が使える額(収入-貯蓄)まで膨張するパーキンソンの法則を逆手にとって貯蓄するのです。

ただし、無闇に貯蓄を増やしすぎると生活できるイメージが得られず、不安になる方も出てきますので、固定費の最適化を意識するようにしてください。

ここで一つの実例をご紹介します

新入社員のときの初任給が192,000円だったとします。この状況で、以下のように貯蓄した場合を考えます。

- 毎月の給与から90,000円を天引き貯蓄

- 一時金(賞与)毎に5万円ずつ上乗せする

毎年118万円のペースで貯蓄できます。

日々の生活で支出に回せるお金が少なく、慎ましやかな生活にはなりますが、これがまさに②お金を貯められる人の行動パターンです。

収入を増やそう

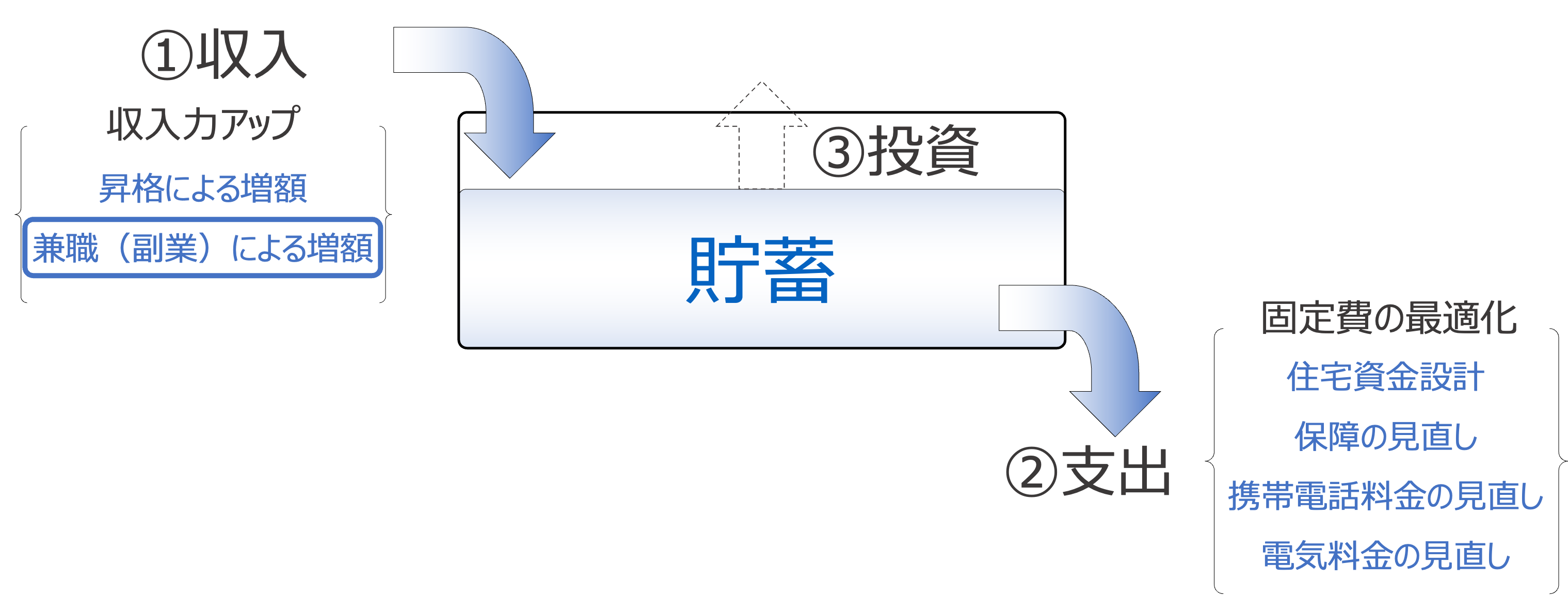

貯蓄額を最大化するために①収入も真正面から増やしていくことを考えましょう。

皆さんも本来業務で重要視されるのは①売上の増加と②経費(特に固定費)の削減による利益の創出のはずです。その積み上げが余裕資産になり、将来の③投資運用に繋がっていきます。

これは個人の家計も全く同じです。世帯全体で①収入の増加と②支出の削減(固定費の最適化)を同時に取り組み、資産を増やしていきます。そして①②を継続する中で、資産が増えたら③投資運用に取り組む流れが大切です。

余裕資産が大きくなれば、運用の効果も大きくなり、資産形成のスピードが飛躍的に向上します。

まずは余裕資産づくりに全力を尽くし、将来の資産形成に備えましょう。

給与天引きの活用

余裕資産が 480 万円程度までは運用しても運用しなくても到達年数の差は僅かでしたが、その後は運用の効果が出てくるので、とにかく 500 万円を一気に増やしましょう。

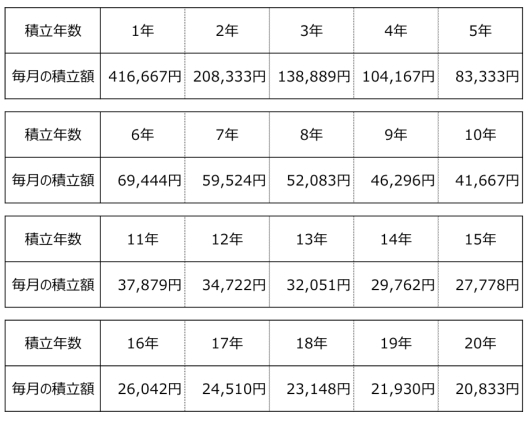

その際、500 万円を増やすまでの積立年数から毎月の積立額を逆算してみましょう(表 1)。具体的な金額がわかり、難易度もつかめます。

例えば、5 年以内に 500 万円を増やす場合、毎月の積立額は 83,333 円です。逆に毎月20,000 円程度であれば 20 年間もかかります。

悠長に構えていると資産形成どころではなくなる現実に直面します。

また、余裕資産づくりのための基本戦略に一番有効なのが給与天引きです。資産形成に成功している人程、積極的に天引き制度を活用しています。

皆さんも思い切った金額を天引き設定しましょう。