気分障害の治療については、一般的な傷病に比べ治療費が格段に高くはありませんし、医師による診察も処方される薬も健康保険が適用されます。ただし、一般的な傷病と違い、治療を開始した時点で完治までにどの程度の時間を要するかわからないという特徴があり、症状や状態により数ヶ月で治る場合もあれば、数年間やさらに長い年月が必要な場合もあります。

治療期間が明確でない不安に加え、治療が長期化すれば経済的な問題も発生します。保険適用により1ヶ月あたりの治療費は少額であっても、数年間ともなれば累計では相当な金額になり、家計としても大きな負担になります。休職している場合は収入が減少するため、負担感はさらに増していきます。また、治療法の1つであるカウンセリングは一般的に健康保険適用外のため、治療の長期化に伴い金銭面の負担が増加するケースが少なくありません。

国の制度を活用したメンタルヘルス支援

(1)精神障害者保健福祉手帳の制度

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、精神障害のある方の自立と社会参加の促進を図るための支援制度です。この手帳は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて発行され、これにより診察や入院費用の一部助成や公共交通機関の割引、所得税や住民税の控除や自動車税の減免措置など税制上の優遇措置を受けられます。

精神障害者保健福祉手帳には、障害の程度に応じて1~3級までの等級があります。等級は、医師の診断や日常生活への影響度に基づいて決定され、等級が高いほど支援の範囲や内容が充実しています。

(2)障害年金

障害年金は、制度加入中の病気や事故によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される年金であり、現役世代の所得保障にも資する給付です。

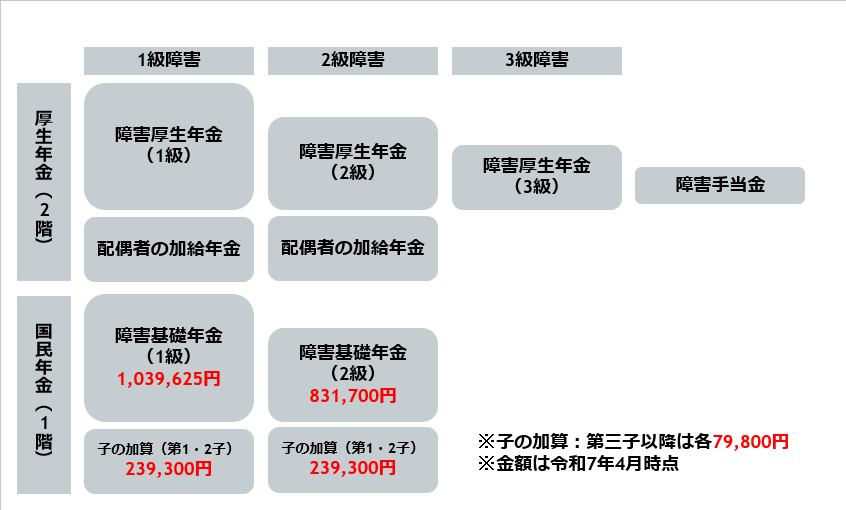

障害年金を受け取るには、初診日における公的年金制度への加入状況、障害認定日における障害の状態など、一定の要件を満たす必要があります。病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合で障害等級が1級及び2級の場合は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」、3級の場合は「障害厚生年金」を受けることができます。金額は図 1及び図2のとおりです。なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

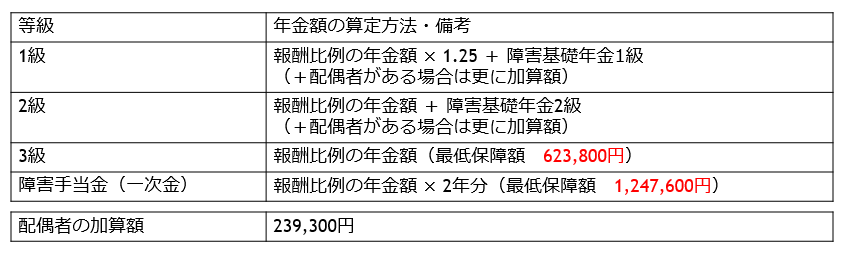

精神障害者福祉手帳制度や各種の手当制度などとは全く異なる独立した制度のため、障害年金を受け取るには手続きが必要で、うつ病などの気分障害がどのような場合に障害年金の対象となるかを示した「障害認定基準」は次の通りです。

表 1:障害年金の認定基準(精神の障害)

また、障害年金の対象とならない程度に軽い障害が残った時に、障害手当金が一時金として支給されます。支給額は、障害厚生年金3級支給額の2倍の金額で、最低保証額が1,247,600円(2025年4月時点)です。

しかし、支給の要件として「初診日から5年以内に症状固定1していること」とあるため、ほとんどのケースでは、精神疾患については障害手当金の対象とはなりません。なぜなら、精神疾患は完治の判断が非常に難しく、また障害の状態が固定するわけではなく、その時々の状態で変わっていくからです。

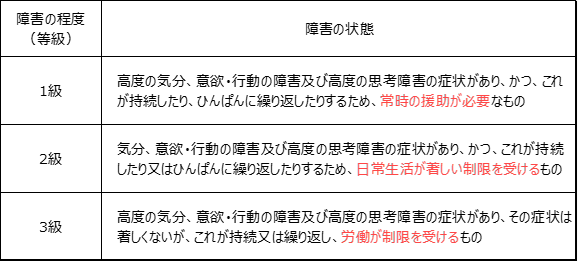

(3)傷病手当金

健康保険制度による所得補償であり、(a)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業、(b)仕事に就くことができない、(c)連続する3日間 を含み4日以上仕事に就けなかった、(d)休業した期間について給与の支払いがないという全ての条件を満たすとき、一日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が給付されるため収入減は3分の1となります。うつ病などの精神疾患が原因で働けない場合でも適用されますが、うつ病で障害年金を受給する場合は、障害厚生年金や障害手当金が優先されるため、傷病手当金は受け取れません。一般的には傷病手当金の支給が終わるタイミングで障害年金の申請をすることが多いようです。

なお、公的保障に加えて、傷病手当金付加金など企業独自の保障金が付与される場合もあります。一度、所属企業の保障内容について調べてみましょう。として傷病手当金が100分の80まで増額されます。

自治体のメンタルヘルス支援

精神疾患の外来による医療費 の自己負担額を軽減する公費負担医療制度として自立支援医療制度があり、うつ病などの気分障害も対象となります。

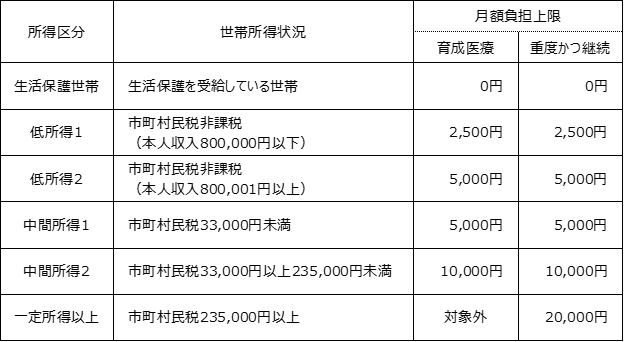

通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減され、負担額が過大にならないように一定額未満の所得者に対しては、所得に応じた1月当たりの負担額が設定されています。また統合失調症など、高額な治療を長期間続けなければならない場合は「重度かつ継続」という区分が適用され、別枠で自己負担額の上限が設定されます。

表 2:自立支援医療制度

各自治体はメンタルヘルス支援のための独自の制度やサービスも提供しています。「こころの健康相談統一ダイヤル」もその一環であり、こころの問題について、本人はもちろん、家族など周囲の人も気軽に相談できる公的な窓口です。地方自治体が運営しており、相談は無料で秘密も守られます。

2021年10月時点において、全都道府県と政令指定都市(札幌市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、熊本市)に共通の電話番号(0570-064-556)を設定しています。

社内制度の活用

メンタルヘルス問題は、働く人々にとっても大きな課題です。長期の療養が必要な場合、企業として安心して休職できる制度を整えることは、従業員が治療に専念できる環境を提供するために必要不可欠なため、企業内保障の充実を図る企業も増えています。

また、治療の継続はもとより、生活習慣の管理やストレス管理も大切です。規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、健康的な生活習慣を維持することが大切です。

長期療養が必要となった場合の保障内容の正確な把握に努めるとともに、生活習慣を整えるなど病気の予防を行うことが重要なのではないでしょうか。