NISA口座を開設し、運用されている方も多いことでしょう。

NISA(少額投資非課税制度)は、日本政府が個人投資家の資産形成を支援するために導入した制度です。

新NISA制度を利用すると、一定の投資額が非課税となり、税金を気にせず資産形成ができます。

今回は、この新NISA制度で実際にどのような種類の投資商品に投資できるのかをご紹介していきます

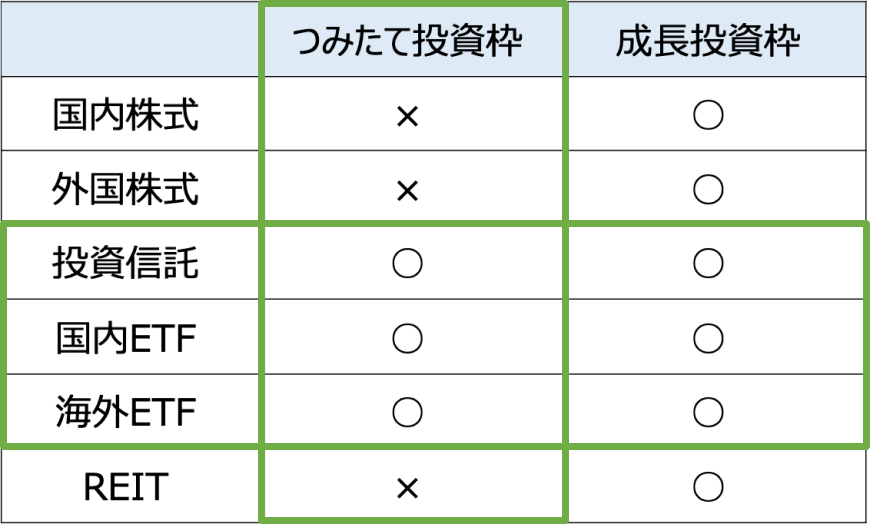

つみたて投資枠と成長投資枠の違い

年間投資枠や非課税保有限度額、投資対象商品などに違いがあります。

つみたて投資枠は「長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託」、成長投資枠は「国内外の株式、投資信託、国内外のETF」などで、つみたて投資枠よりも自由度が高く、様々な目的・ニーズに対応できます。

ただし、次の株式や投資信託は、NISAで購入できません。

- 整理銘柄や監理銘柄

- 信託期間20年未満の投資信託等

- 毎月分配型の投資信託等

- デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等

一般勤労世帯の財産形成には向いていないものを金融庁が排除し、一定の保護下に置いておきたいという趣旨が読み取れます。

積立投資枠で購入できる商品

つみたて投資枠で購入できるのは投資信託、国内ETF、海外ETFです。

ETF(上場投資信託)は、株式市場で売買される投資信託で、通常の投資信託と違い、株式と同じように取引所で自由に売買できます。

というのも、一般的な投資信託は一日一度しか購入できず、株式のように一日の間に何度も売ったり買ったりできません。株価が上がりだせば早めに購入したいという投資家がいる一方で、上がりきる前に売却して利益を確定したいと考える投資家もいます。「いますぐ売りたい」「いますぐ買いたい」というニーズに対応できるように、普通の株式と同じように証券コードを付与して売買できるようにしたものです。

例えば、証券コード1330の株式を購入すると、「上場225」という名称の投資信託が手に入ります。これは日経平均株価に連動するように工夫された投資信託ですが、あたかも「上場225」という会社の株式を購入したかのように取り扱えるわけです。これによって売ったり買ったりしやすくし、流動性を高めたものがETFというとイメージが湧くでしょうか。ただし、投資信託であることには変わりありませんので、「株式と同じように売買できる投資信託」と覚えておいてください。

従って、つみたて投資枠で購入できるのは、広い意味での投資信託に限定しているということがわかります。

つみたて投資枠の8割以上がインデックスファンド

つみたて投資枠の投資対象をもう少しだけ掘り下げてみてみましょう。

投資対象となる投資信託は金融庁が指定した投資信託に限られ、「長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託およびETF」で、条件を満たした商品を運用会社が金融庁に届出し、金融庁のウェブサイトで公表されています。

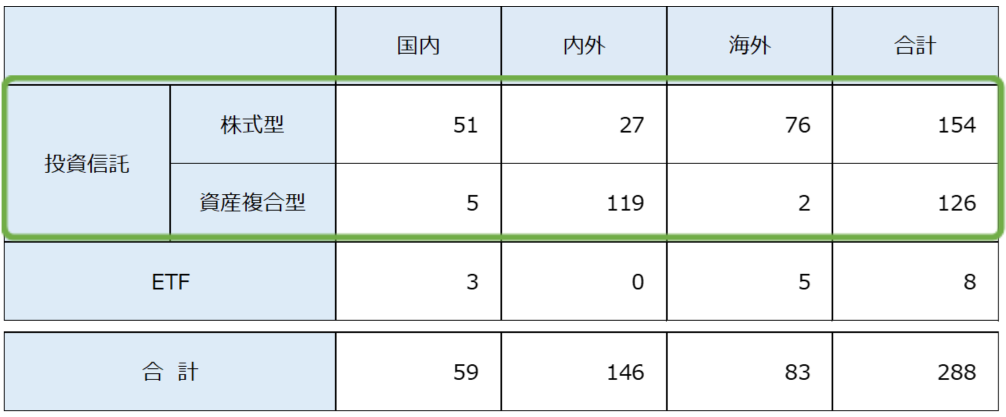

2024年4月25日時点では、つみたて投資枠の対象商品※1は288本で、うち投資信託が280本、ETFは8本に過ぎません。

※1 おそらく、同じものが新NISAのつみたて投資枠で購入できる

また、投資信託のうち8割以上がインデックスファンドです。インデックスファンドは、市場の特定の指標(インデックス)に連動するように設計された投資信託です。例えば、日経平均株価やS&P500などの指標に連動するファンドです。

また、表2を見て気づかれる読者もいると思いますが、つみたて投資枠で債券型の投資信託は対象外です。株式と債券があらかじめ混ざっているバランスファンドのような資産複合型※2で買えないわけではありませんが、投資信託を組み合わせる場合において、株式と債券の組み合わせは価値のある分散投資効果(リスクを下げて手取りを上げる効果)を発揮する場合が多いのです。その意味で、専門的に言わせていただければ、分散投資効果を発揮するさせる上で使い勝手が悪いのです。

※2 株式と債券をあらかじめ組み込んでいるバランスファンド等

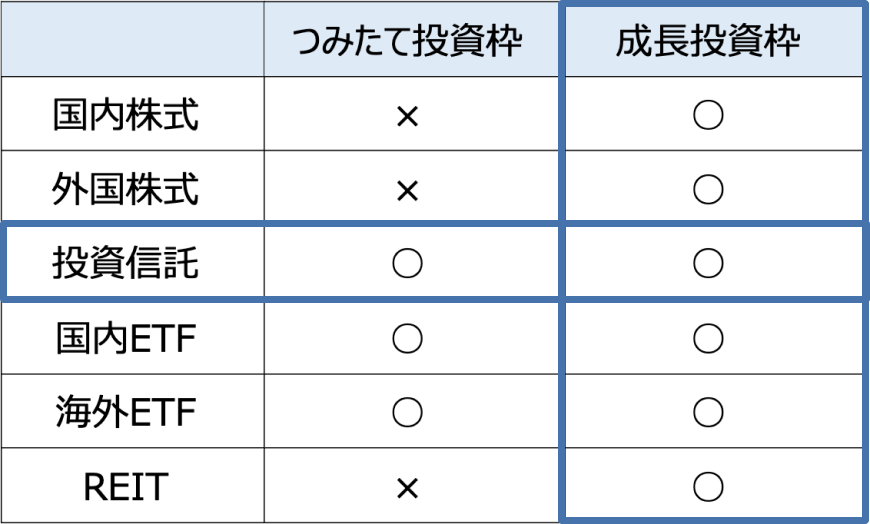

債券型は成長投資枠で積み立てられる

ここで考慮したいのが成長投資枠の活用です。成長投資枠という名前から、一括でまとまった金額を投資するイメージを持つ読者が多いかもしれませんが、実は毎月積み立てられるのです。そして、成長投資枠の投資信託には国内外の債券型投資信託が含まれています。

従って、基本はつみたて投資枠とし、この枠で買えない債券型は成長投資枠を併用して積み立てれば効率的に分散投資できます。

投資信託のカテゴリー(アセットクラス)を意識する

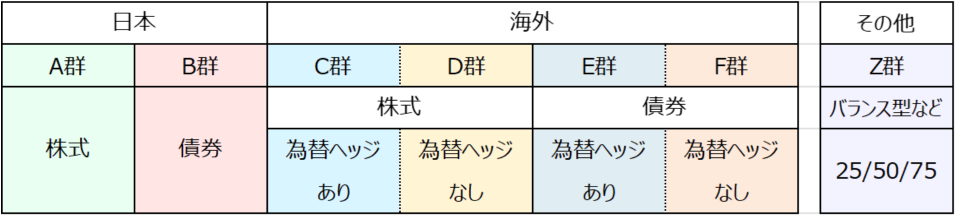

投資信託の分散投資ではなるべく違う動きの資産を組み合わせるのがコツです。

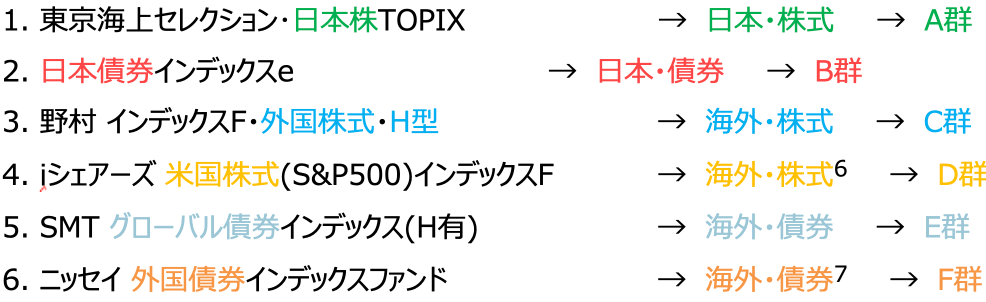

すなわち、カテゴリー※3の異なる投資信託を選びます。ここでは便宜的にA~F群とZ群(バランス型)の計7つのカテゴリーにわけて一覧表にしました。ポイントは、日本か海外か、株式か債券か、為替ヘッジあり※4か為替ヘッジなし※5かです。

※3 一般的にはアセットクラスとよぶ

※4 為替の影響をあまり受けないように工夫されている

※5 為替の影響をもろに受ける

投資信託の名前さえわかれば、簡単に分類できるようになります。

例

※6,7 名称に「為替ヘッジあり」、「ヘッジあり」、「Hあり」等の記載がなければ、基本的に為替ヘッジなしと思ってよい

同じカテゴリーの投資信託は似たような値動きをします※8。

※8 すなわち、相関が高い

例えば、A群同士を組み合わせても似たような値動きをするので分散投資効果が期待できません。投資信託の分散投資ではなるべく違う動きの資産を組み合わせましょう。

最後に

今回は、NISA制度において具体的にどのような種類の投資商品に投資できるのか、投資先をどのように選ぶべきかをご紹介しました。

これらを実際にどのような配分で・どのように運用するかについては、Shinesにて金融のプロに無料相談いただくことが可能となっていますので、ぜひお気軽に相談をお申し込み下さい!