NISAの口座開設はしたものの、商品選びで迷ってまだ運用を始められていないという方も多いでしょう。

今回はそんなあなたに向けて、分散投資とは何かをご案内しましょう。慌てて商品を買う前に、留意点をお伝えしておきます。

「卵は一つの籠に盛るな」という格言の本質

この格言は皆さんも一度は見聞きしたことがあるのではないでしょうか。確定拠出年金(DC年金)の投資教育などの現場でよく使われる格言です。

「卵は一つの籠に盛るな、籠を落とすとすべての卵が割れてしまうから」という理由も添えられることが多いのですが、残念ながらこの説明は分散投資の本質ではありません。

籠を2つに分けたとしても、同じような商品だったらどうでしょうか。一つの籠を落としてしまった時には、もう一つの籠も確実に落ちてしまっているからです。つまり、卵とリンゴのように、籠の中に入れている中身を別物に入れ替えておかなければ本質的に意味がないのです。

NISAでは卵を一つの籠に盛りすぎている

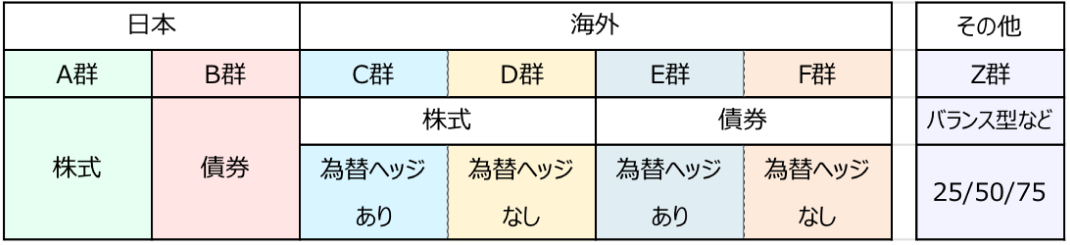

投資信託の分散投資ではなるべく違う動きの資産を組み合わせるのがコツです。すなわち、カテゴリーの異なる投資信託を選びます。ここでは便宜的にA~F群とZ群(バランス型)の計7つのカテゴリーにわけて一覧表にしました。ポイントは、日本か海外か、株式か債券か、為替ヘッジあり※2か為替ヘッジなし※3かです。

※2 為替の影響をあまり受けないように工夫されている

※3 為替の影響をもろに受ける

同じカテゴリーの投資信託は似たような値動きをします※4。例えば、A群同士を組み合わせても似たような値動きをするので1つの籠に卵を持った状態と同じです。

※4 すなわち、相関が高い

分散投資でローリスク・ハイリターンになる場合がある

単独の資産(商品)に投資するより、各商品の期待収益率(リターン)と標準偏差(リスク)を考慮して分散投資をした方が、リスクを低減させた投資ができる場合があります。

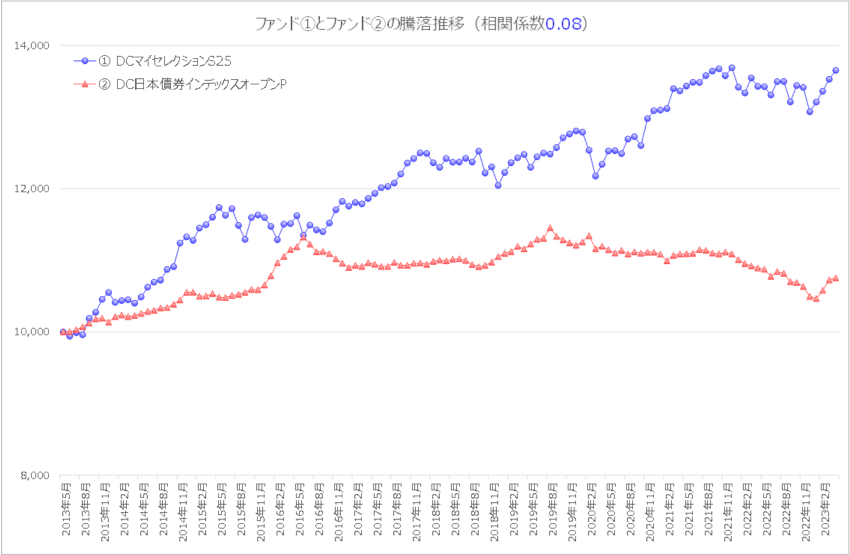

次のファンドは異なるカテゴリのファンドの騰落推移です。①と②は上がったり下がったりするタイミングがずれている様子がわかりますが、①と②のいずれかを選ぶならば読者の皆さんはどちらが良いでしょうか。

「値動き(ブレ)が大きくて下落する可能性が高くても、リターンを狙いたい」という人は①を選び、「多少リターンは譲るけれど、値動き(ブレ)が小さいものが欲しい」という人は②を選ぶでしょう。これはその方の自由ですし、リスク許容度に寄るのでどちらが正解とか不正解という話ではありません。

今の質問は①と②の二者択一でしたが、次に①②両方を組み合わせることの価値についてご案内しましょう。

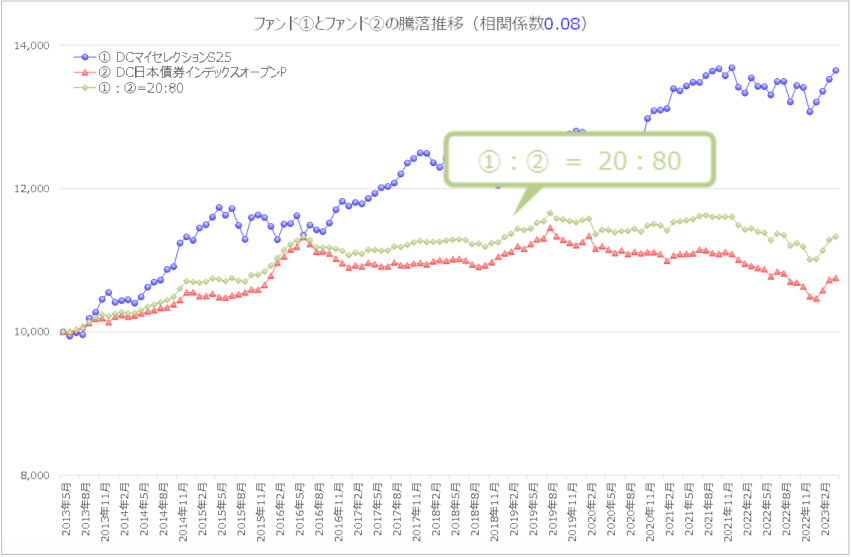

ブレの大きい①とブレの小さい②を組み合わせると、②よりもさらにブレが小さい分散投資ができることがあります。これは厳密に計算すると、①を20%、②を80%で購入すると次のような値動きになります(図 2)。

いかがでしょうか。図 2の中で一番ブレが小さいのは緑色の折れ線グラフです。もともとブレの小さかった②よりもさらに小さくなっています。価格の高騰のときは伸びが緩やかですが、価格下落のときもその落ち込みが緩やかです。さらに、手取りが②よりも大きくなっている様子がわかります。つまり、リスクは小さくなったのに、リターンが増えるという組み合わせが存在するのです。

普通は「ローリスク・ローリターン」として認識されていますが、正しく分散投資をすると、「ローリスクになったのに、ハイリターンになる場合がある」という一見信じられないことが起こるのです。実は、これこそが「卵をひとつの籠に盛るな」の本質的な価値なのです。

一般世帯の情報源が偏っている

YouTubeやブログにおけるタイトルでもこれらの2つを取り上げるほどアクセスが増加するため、なおのことこれらの商品が買われるという循環に入っています。

YouTubeやブログのタイトル例

- 【オルカン投資の最適解】はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)

- 新NISAで注目のオルカンとは?S&P500指数とどっちがおすすめか

- 新NISA開始間近!「S&P500 vs オルカン」結局どちらを選べばいい?

- 【新NISAの最適解】特定口座を売却して新NISA口座で再投資

- 【新NISA】2024年までにやるべきこと【iDeCo・特定口座・つみたてNISAは?】

- 全世界株と先進国株とS&P500(全米株)の過去のリターンを比較

- 【S&P500超え】米国株より期待・インド株でおすすめ投資信託!3銘柄

- 【新NISAで大注目】S&P500よりいい?インド株を徹底解説!

YouTubeやSNSはチャンネル登録者数やフォロワー数を増やすための投稿が多く、これらの手法は議論を引き起こすような視聴者の感情を刺激することが目的で、情報の真実性よりも視聴数や反応を優先する場合があります。

売れ筋商品の中から選ぶ場合の留意点

行動経済学における「バンドワゴン効果※5」は、他人が購入している商品を自分も購入したくなるという現象を指します。これは、多くの人々が支持している選択肢がさらに多くの支持を集める傾向があります。例えば、行列ができているラーメン店につい並んでしまう現象は、バンドワゴン効果の一例として挙げられます。

※5 アメリカの経済学者であるライベンシュタインが提唱した。多くの人に支持されているということが選好や判断に影響を与え、支持を集めている選択肢にさらに多くの支持が集まる現象をいう

この効果は、マーケティング戦略にも利用されています。このバンドワゴン効果は、YouTubeなどのプラットフォームでも見られます。視聴者数の多い発言に影響されて、人々がその発言を支持する傾向があり、他の人々が行っている行動や、多くの人々が支持している意見を参考に、自分の行動や意見を決定する傾向があります。

このような影響を排除するためには、基礎知識と具体的なデータの確認が重要です。特に、次のような行動には注意が必要です。

- YouTube動画で勧められていた一つの商品に集中投資している

→分散投資効果が得られないため、リスクを低減できない - 売れ筋ランキングの中から複数を選択している

→複数の商品を選んでいても全てが同じカテゴリ(D群)になりやすく、リスクを低減できていない - 他人が作成したグラフを鵜呑みにする

→必ず自分でデータを確認し、真偽を確かめる - 説得力のある時期だけをクリップしていないか確認しない

→理論もグラフも都合の良い期間をクリップするとそれらしく見えてしまうので、評価条件を揃える