かつて日本では、住宅の所有が「一人前」の証であるかのように捉えられていました。現在では、単独世帯が標準世帯になるなど世帯構成も激変し、世間にはモノが溢れ所有することがステータスではなくなりつつあります。利便性や快適さを追求し、その時々にあったモノやサービスを選択し利用することが主流となり、住宅についても考え方が大きく変わってきています。

今回は、賃貸と住宅所有、それぞれのメリット・デメリットを比較し、よりよい住宅選択を行う際のポイントについて解説いたします。

多様化する賃貸住まい

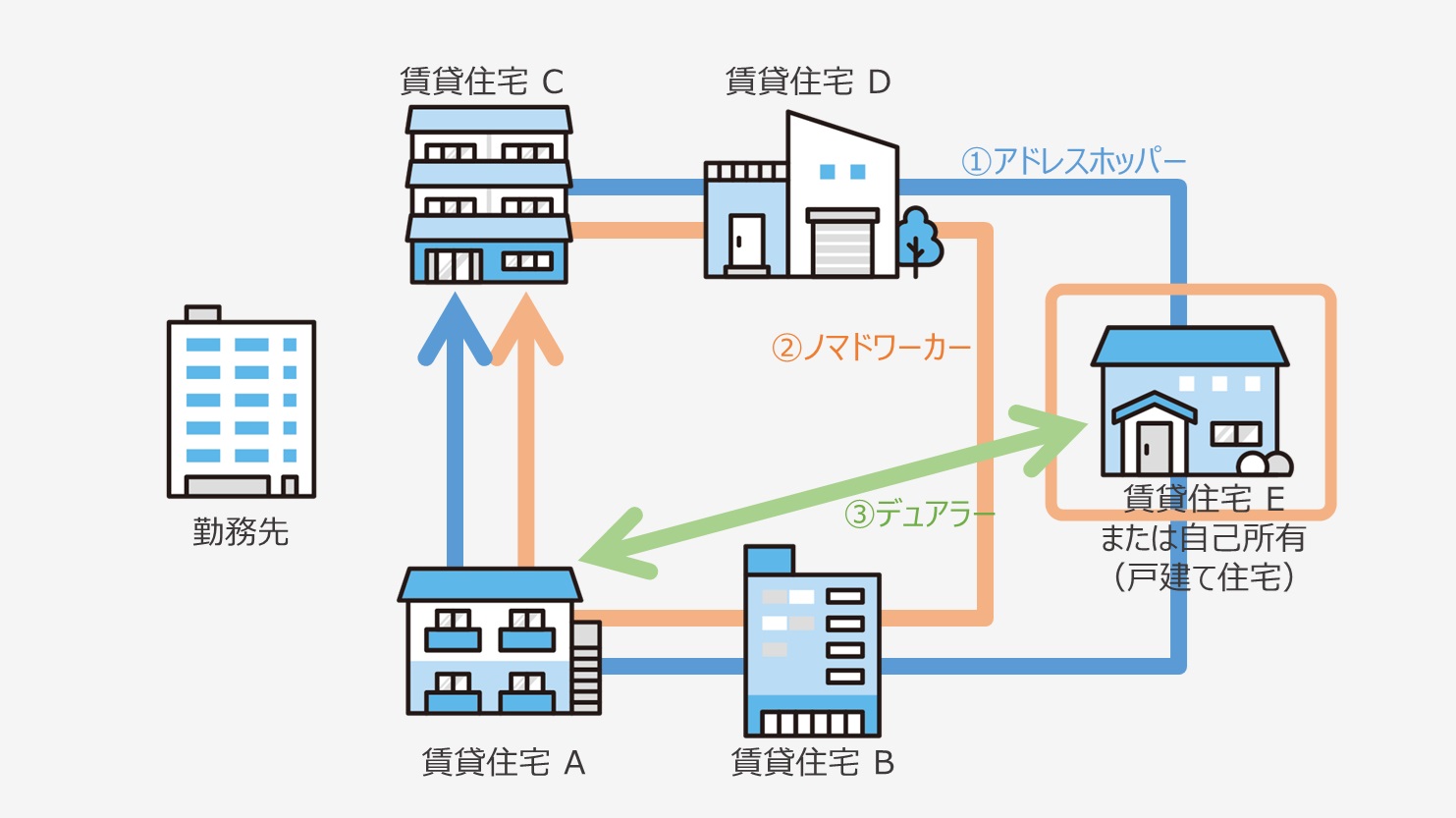

若年層の間で賃貸住宅を積極的に選ぶ動きが顕著になってきている現代社会において、アドレスホッパー、ノマドワーカー、デュアラーといったライフスタイルを選択する人々が増えています。これらの人々は、従来の「家を持つ」という価値観から離れ、柔軟性と自由を重視する傾向にあります。この傾向は住宅選択における経済的な観点と、仕事の仕方や職種の変化と密接に関連しています。

アドレスホッパー

定住する家を持たず、移動しながら生活します。アドレス(住所)をホッピング(転々と)するという意味でアドレスホッパーと呼ばれています。アドレスホッパーの最大の特徴は特定の住所(固定された家)を持たないことですが、自由度が高く自分の望むライフスタイルを実現できます。

ノマドワーカー

カフェやコワーキングスペースなども含め、さまざまな場所で仕事をする人で、一定のオフィス以外でも働けることが条件となります。ノマドという言葉は英語で「遊牧民」を表しますが、一応は住所を持ち、仕事をする場所を転々とするスタイルです。ただし、その住所もある程度の期間で変える方も多く、アドレスホッパーと似た性質を持ちます。

デュアラー

デュアラーとは、「デュアル(二重の)」が起源で、生活拠点が二重にある人をいいます。一般的には都会と田舎に住まいを構えるデュアルライフ(二拠点居住)を指します。

例えば、東京都に勤務地があるため平日は都内の賃貸住宅に住み、週末は遠く離れた地方にある自宅で趣味に没頭するなど、仕事をする場所と休日を過ごす場所を分けるデュアラーが多いようです。趣味を重要視する方に多く、サーフィンやアウトドアライフなどを満喫するために生活拠点を二重にしています。デュアラーの場合、どちらかの居所は自己所有であることが多いようです。

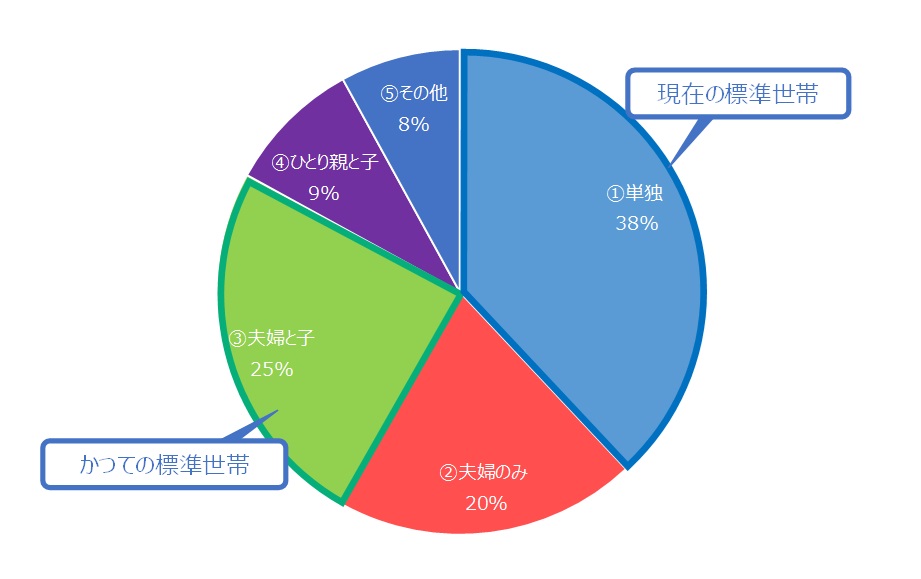

現代の世帯構成の変化

現代の世帯構成の変化に着目すると、以前に比べて少子化の進行、晩婚化、単独世帯の増加などにより、伝統的な家族構造は大きく変化しました。③夫婦と子の世帯は全世帯の25%まで低下する一方で、①単独世帯は38%まで増加し既に日本の標準世帯となっている実態があります。また子どもの転校などを考慮する必要のない②夫婦のみ世帯が増えたのも賃貸住まいを加速させる要因です。

このような背景下では、大きな一戸建てを持つことの価値が薄れ、都市部での利便性を求める若者が増えています。また、シェアハウスやコリビングスペースの普及は、共同生活に対する抵抗感を低減させ、よりフレキシブルな住居選択を可能にしています。

費用比較

住宅を所有する場合は、一戸建てもあればマンションもあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。かかる費用も大きく異なるため、取得費、固定資産税などの税金、火災保障、地震保障、修繕費などを計算し金銭的に比較してみます。ただし、前提条件が違えば結果は全く違うものになるため、ここでの試算は参考程度に留めておきましょう。

試算条件

- 定住型賃貸は家賃10万円と15万円

- 賃貸は敷金・礼金を家賃の3ヶ月分、賃貸(定住型)は1回、ノマドワーカーとデュアラーは5年に1度かかる

- ①アドレスホッパーはサブスクの利用を前提に月額20万円の賃料とする

- ②ノマドワーカーは家賃と別に月額30,000円の事務所利用料を賃料に含む

- ③デュアラーは3,000万円の物件を自己所有し、家賃10万円の賃貸を併用

- 新築マンションは購入費5,000万円(全額住宅ローンを利用)、修繕積立金や共益費など月額20,000円、火災保障はマンション構造、建物価格2,000万円、家財1,000万円で試算(こくみん共済coop :住まいる共済)

- 新築戸建て住宅は購入費5,000万円(全額住宅ローンを利用)、修繕費として年額50,000円、火災保障は木造構造、建物価格2,400万円、家財1,000万円で試算(こくみん共済coop :住まいる共済)

- 住宅ローンは金利1.83%、返済期間35年、元利均等返済で試算(物件価格全額を借り入れ)

- その他は表にあるとおり

NECグループのカフェテリアプランにおける基本ポイントは、住宅ローンの返済や賃貸住宅の賃料に充てられます。ただし賃料に充てた場合、消化したポイントはその金額分の支出を減らす効果に留まりますが、住宅ローンに充てた場合は住宅ローンの毎月返済額を減らすのではなく、期間を短縮するために返済額を増額するために利用すると利息も軽減されるため効果的です。

単独世帯の注意点

単独世帯においては賃貸住宅で必ず発生する賃貸借契約における保証人の問題があります。単身者を受け入れる立場の施設や住宅などは、「身元保証人がいない人が部屋で亡くなった場合、後の整理にかかる費用を家主が負担せざるを得ず、経営に大きな打撃になる」という点から保証人を求めるケースが一般的です。

部屋で死亡された場合、次の入居者にその事実を告知する必要もあり、しばらくは借り手がつかないリスクも考えると、保証人の存在が不可欠となります。そこで、民間事業者が身近に保証人となってくれる人がいない単独世帯を対象に、有料で身元保証を請け負う団体も増えており、これらの利用を検討する必要もあります。

また民間事業者を頼らないのであれば、兄弟姉妹や親戚を頼るのも選択肢の1つです。経済的な見返りなく引き受けてくれる可能性が高い反面、長年音信の無かった親族にお願いするのは難しく、日頃からの信頼関係を築くコミュニケーションが大切だといえるでしょう。

50代の単独世帯から共通に寄せられるご質問には「甥や姪に面倒を見てもらいたい」という内容が増えており、インターネットでも多くのスレッドが立っています。ただし、親族だからといって無条件に将来の面倒を見てもらえるものではありません。甥や姪に面倒を見てもらうためには、甥や姪との深い信頼関係を築くこと、法律や税制の知識を持って適切に相続や後見に対する準備、そして甥や姪、その親との十分な話し合いが必要となるでしょう。

また、その相続財産が数百万円程度である場合、甥や姪にとっては割に合わない可能性も高く、金額面のギャップには相当な配慮が求められます。

Shinesでは、単独世帯の方からも住宅やその他将来のお金に関するご相談を数多くいただいております。ご自身の将来を考える上でも、一度お金のプロにご相談してみてはいかがでしょうか。ぜひ、お気軽に個別相談へお申込みください!