日本における建築基準法は1950年(昭和25年)に制定されました。

ここで初めて全国の建物に対する耐震性を高める考え方が法律で定められ、その後1959年(昭和34年)、1971年(昭和46年)と耐震性をより高める改正がなされ、1981年(昭和56年)に改正された建築基準法により、耐震設計法の抜本的な見直しとともに「中小地震では建物を損傷させない、大地震では人命を保護する」という考え方が導入されました。

これにより日本の耐震基準は大きく変わり、いわゆる「新耐震基準」として知られるようになりましたが、これは過去に発生した地震による被害や、社会的な要請、技術の進展などの積み重ねともいえます。この新耐震基準は現在も変わっておらず、1981年以降に建設された建物は、以前の建物に比べて地震に対する安全性が大幅に向上しています。

しかし、国内にある住宅が全て新耐震基準を満たしてはいません。

国土交通省は新耐震基準を満たしていない住宅の耐震化を進めており、2030年(令和12年)に耐震化率100%を目標とする中で、2018年(平成30年)に87%を達成していると発表しています。

地域格差のある耐震化率

全国的には順調に見える耐震化率ですが、都市部と地方の実態には大きな格差があります。都市部では新築や再開発事業も活発ですが、地方では高齢者の一人住まいなども多く、耐震改修のコストが大きな負担となり、古い建物の耐震改修が進んでいません。

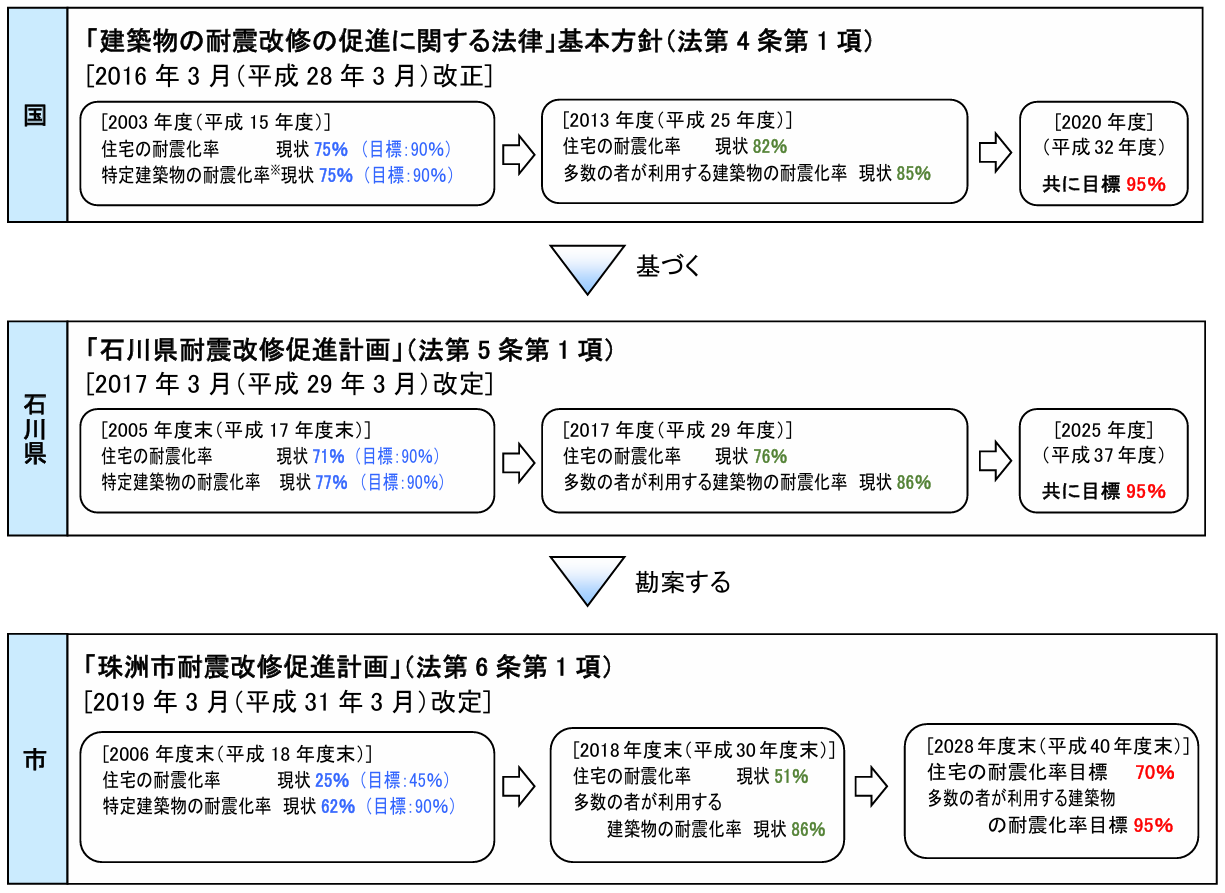

2024年1月1日に起きた石川県能登半島での「令和6年能登半島地震」で大きな被害のあった珠洲市や輪島市でも、あまり耐震化が進んでいませんでした。珠洲市の「珠洲市耐震改修促進計画」の資料によると、珠洲市の住宅の耐震化率は2018年(平成30年)度末時点で51%に留まっており、国や石川県の平均と大きくかけ離れている状況がわかります。

輪島市も同様の状況にあり、2018年(平成30年)度末時点での耐震化率は45%程度です。

地震保障で備える

地震保障で備える場合、保険会社で加入するには地震保険、こくみん共済 coop で加入するには自然災害共済に加入する必要があります。

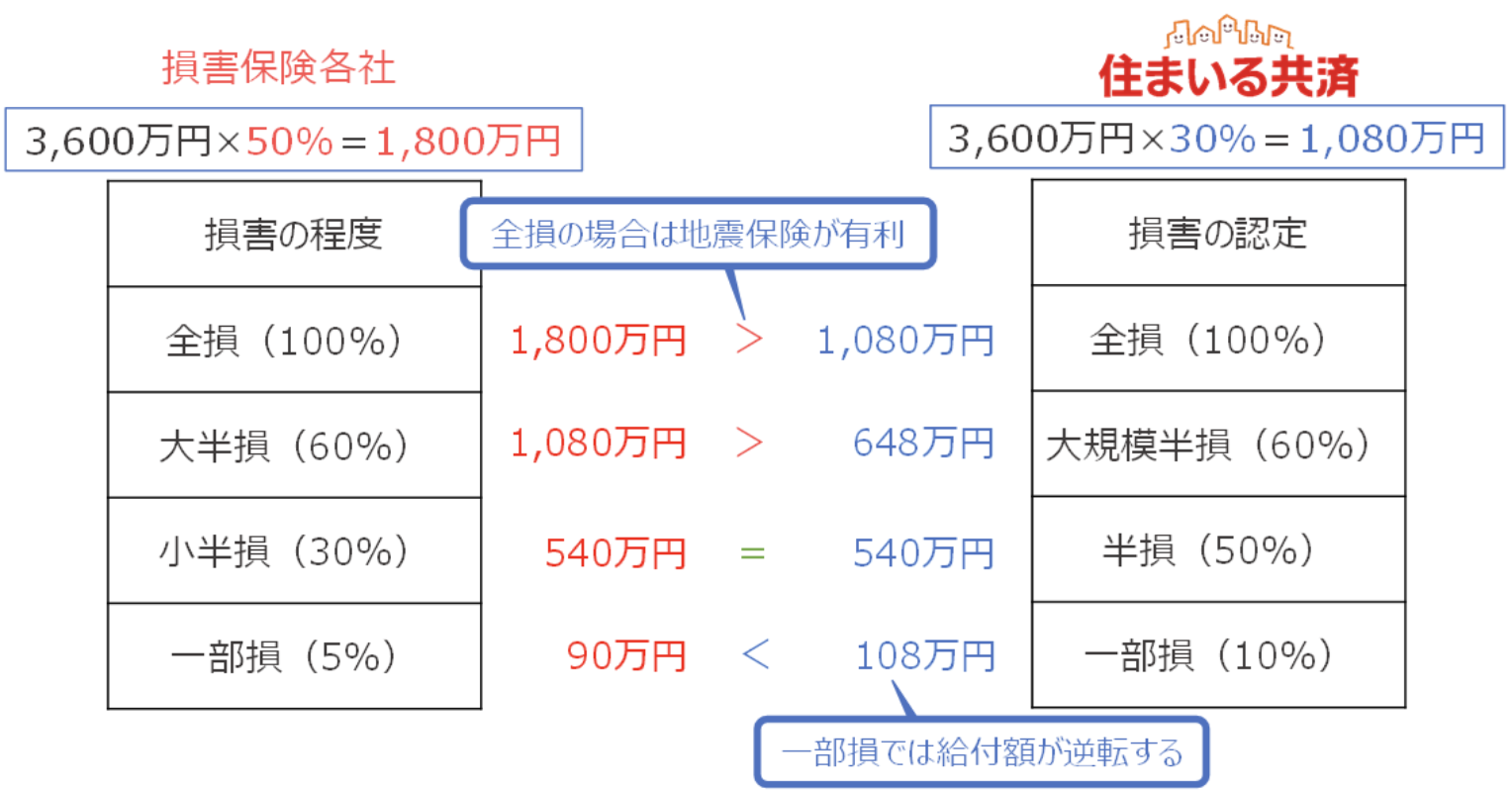

契約金額は、建物、家財それぞれについて、損害保険各社であれば火災契約金額の30~50%※1の範囲、こくみん共済 coop の自然災害共済(ベーシック)であれば30%※2の範囲までとなり、火災保障で建物に3,600万円掛ける場合、地震保険では最大で1,800万円、こくみん共済 coop の自然災害共済では1,080万円までしか掛けられません。これにより、地震が発生した際は、再建には不十分と思われる方も少なくないはずです。

※1: 建物5,000万円、家財1,000万円が限度 、※2:標準タイプであれば火災契約金額の20%

また、JA共済では主力である建物更生共済には火災保障と地震保障がひとつになっており、火災保障の50%が地震保障となっているため、別途地震保障に加入する必要はありませんが、都道府県民共済では地震特約があるものの、加入できる金額が火災共済金額×15%と少額であるため有効な地震保障とはならない点に注意しましょう。

地震保障の制度改定

地震保険は元受けとなる保険各社が負う地震保険責任を日本地震再保険株式会社に再保険し、一定額以上の巨額な地震損害は政府への再々保険により成り立っています。この仕組みにより、基本的なプランでは保険会社を問わず保障内容も掛金も一律で、官民一体の制度と表現されています。

共済は政府に再保険することなく団体が独自に給付していますが、仕組み上は海外の保険会社などに再保険されていて、近年の大きな地震でも減額給付はされていません。

地震保障の場合、実際の損害額を補償するものではなく、地震保険とこくみん共済 coop の自然災害共済では、被害の程度により一定の割合で補償をする仕組みになっています。大きな震災を想定した場合、1軒ごとに支払金額を決めるよりも、認定結果によってルール通りに支払うことで素早い給付が可能です。

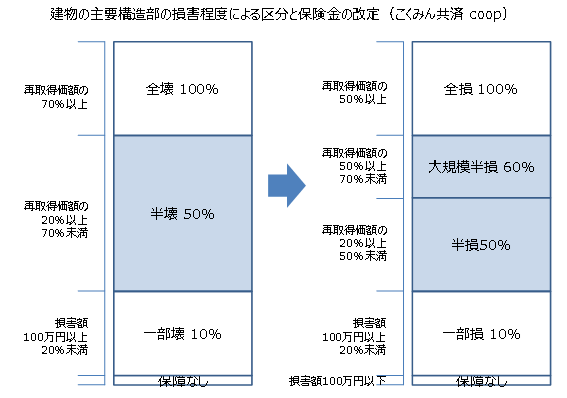

2016年(平成28年)以前の地震保険では、全損、半損、一部損、またこくみん共済 coop の自然災害共済は、全壊、半壊、一部壊と地震による被害の程度を3区分にしていました。その結果、東日本大震災における保険金の支払金額は、日本地震再保険株式会社が発表している2024年3月31日現在の金額で、およそ1兆2,896億円となっており、当時の地震保険による準備金はほぼ半減しました。

その後は徐々に準備金が積み上げられましたが、今後は東海や東南海、南海地震、首都直下地震の発生が予想され、今後30年間でこれら4地震が全て発生すると想定した際の収支計算によれば、約1.3兆円~2.3兆円の赤字が見込まれることから、制度維持のために2017年(平成29年)1月に保険料の値上げと損害区分の変更が決定されました。これにより地震保険もこくみん共済 coop もこれまでの3区分から4区分へ変更されました。

それぞれの認定区分による補償や制度の改定は以下の通りです(図 2、図 3)。

どちらも半損を2つに区分しましたが、地震保険は大規模半損をこれまでの50%から60%に上げたものの、半損を30%に下げたのに対して、こくみん共済 coopは大規模半損を60%に上げ、半損はそのまま50%に据え置いたのです。

実際の給付金額

こくみん共済 coop の自然災害共済は地震保険に比べて、保障額が火災保障の30%と小さくなるため不利だとされていますが、実際の給付額を見ると必ずしもそうとはいえません(図 4)。

全損と大半損(大規模半損)では地震保険の給付額が上回りますが、小半損(半損)で同額、一部損ではこくみん共済 coop の給付額が上回ります。

日本地震再保険株式会社の統計によると、東日本大震災による損害区分で一番多かったのは一部損で、保険金を支払った全体の70.9%を占めます。なお、半損は24.2%、全損は4.9%に留まります。

地震保険の制度改定には、一番件数の多かった一部損を2分割し、比較的被害の大きい一部損の給付を増額することも検討されたようですが、査定の迅速性を大きく損ねるという理由から実現しませんでした。また、支払金額の割合でみると一部損は24.5%、半損が51.4%、全損が24.1%となっており、査定の迅速性と財源確保を理由に、一番支出の多かった半損部分の支払い額の削減を目的とした区分変更がなされたようです。つまり、地震保険の制度改定は実質的に保険金の給付額削減が目的といえ、これにより大地震などによる罹災者の多くは、こくみん共済 coop の自然災害共済のほうが、多くの給付金を受け取れる可能性があります。

NECファシリティーズが取扱う団体扱火災保険は引受会社が三井住友海上火災保険株式会社ですが、労働組合を通じて加入する共済がこくみん共済 coop の「住まいる共済」です。どちらが良いかを考える際には、単純な補償金額だけでなく、給付される金額にも目を向けてみましょう。