NECには出産・育児に関する様々な休暇や給付制度があります。

本コラムでは、出産や育児に関連したNECの支援制度から代表的なものをご紹介いたします。

1. 出産育児一時金(NEC健康保険組合)

NEC健康保険組合の被保険者または被扶養者である配偶者1が子を出産した場合に一時金が支払われます。

※1.配偶者が出産した場合は「配偶者出産育児一時金。内容は出産育児一時金と同じ

出産とは妊娠後85日(4ヶ月)の分娩をいい、早産、死産、流産、人口妊娠中絶も含まれます。給付額は1児につき50万円ですが、産科医療補償制度に未加入の病院で出産した場合は48.8万円です。多胎妊娠の場合は人数分が支給されます。

<出産育児一時金の額>

- 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産 1児につき50.0万円

- 産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産 1児につき48.8万円

健康保険組合から医療機関に直接支払われるため、出産費用を事前に用立てる必要がありません(直接支払制度)。直接支払制度を利用しないときは、NEC健康保険組合への申請が必要です。

出産にかかる費用は病院により異なりますが、平均出産費用は約48万円となっています。出産育児一時金の50万円で概ねカバーできますが、差額ベッド代などの費用が別途かかることもあります。

2.出産手当金・出産手当付加金(NEC健康保険組合)

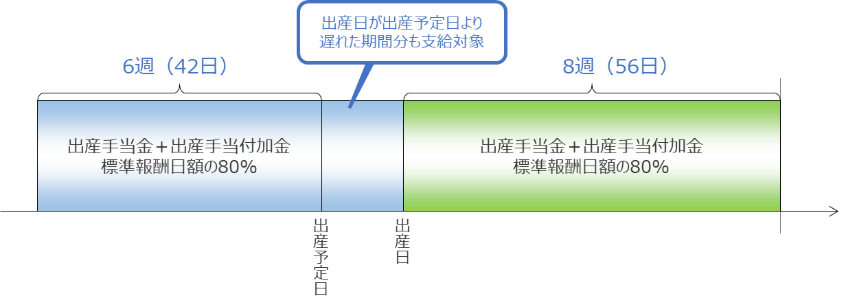

NEC健康保険組合の被保険者が、出産予定日6週(42日)、出産日の翌日から8週(56日)の期間で、会社を休み、賃金を受けられない日について支給されます。

多胎妊娠の場合は産前14週(98日)、産後は8週です。

出産日は出産前の期間に含めて計算します。なお、実際の出産日が、出産予定日より遅れた場合、その遅れた日数分も支給対象になります。

給付日額は、休業前12ヶ月間の給与の平均を日額換算した額の80%(出産手当付加金を含む)です。法定給付は3分の2(約67%)ですから、一般の会社より手厚い給付になっています。

手続きはNECビジネスインテリジェンス人事サービス統括部、人事サービス事業部を通してNEC健康保険組合に申請します。

出産手当金を受給中に退職した場合、要件を満たせば退職後も出産手当金を継続して受給できます。退職日に出勤すると要件が満たせないため、「産休をとってから退職する」という順番を覚えておきましょう。

なお、産前産後の休暇期間中は社会保険料が免除されます。

3.ペアレント・ファンド(NEC)

本人または配偶者が子どもを出産し、実際にその子どもを育てる場合に会社から支給される一時金制度です。支給額は1児につき55万円です。さらに、会社が提携する子ども育成保険2に加入する場合、1児につき5万円が追加支給されます。

※2.かんぽ生命「学資保険」、住友生命「誕生日宣言」「子どもすくすく保険」「たのしみキャンバス」

申請月の翌月に給与と一緒に支給されます。ただし、税金や社会保険料が控除されるため、実際の支給額は55万円や5万円より少なくなります。

申請はNBI事務センター「ペアレント・ファンド担当」です。申請にあたっても、子どもの家族異動申請が行われていることが必要です。

注意点として、子ども育成保険の一つである、かんぽ生命の「学資保険」は、学資金の受取総額が払込保険料総額を下回る可能性が高い3ため、返戻率をよく確認してから加入するとよいでしょう。

※3.2024 年 6 月 30 日現在

4.出産祝金(NWU)

NWUの組合員またはその配偶者が出産した場合に支払われる祝金です。支給額は子ども1人につき1万円です。夫婦ともに組合員の場合は両者に対して支払われます。労働組合ホームページより2年以内に申請してください。

<参考>双子を出産した場合の給付額

- 会社;ペアレント・ファンド → 110万円(55万円×2)

- NWU:出産祝金 → 2万円(1万円×2)

- 健康保険組合:出産育児一時金 → 100万円(50万円×2)

- 出産手当金・付加金 産前14週、産後8週

- 給付日額:標準報酬日額の80%

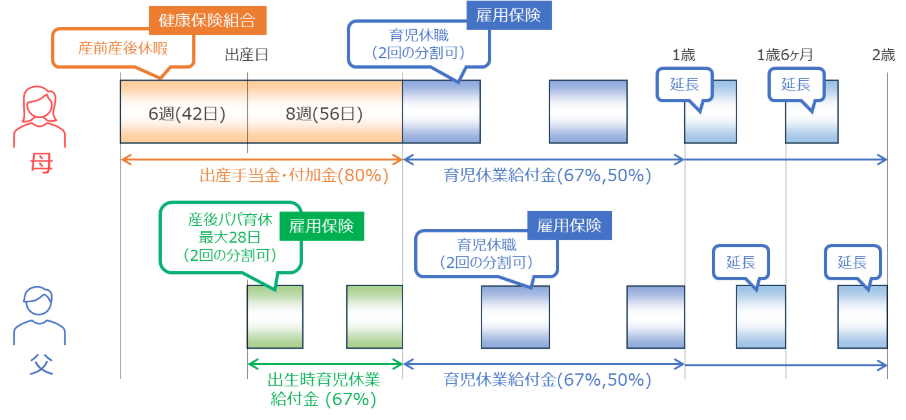

5.育児休業給付(雇用保険)

出生時育児休業給付金

雇用保険の被保険者が、出生時育児休職(産後パパ育休)を取得した場合に支給されます。

産後パパ育休とは、男性が育児休業を取得しやすくなることを目的に、2022年10月に始まった制度です。子どもの出生後8週間の間で、最大4週(28日)まで取得でき、2回まで分割取得もできます。給付額は休職開始時賃金日額の67%です。

育児休業給付金

雇用保険の被保険者が、育児休職を取得した場合に支給されます。

育児休職とは、子が原則1歳に達するまで取得でき、2回まで分割取得が可能です。保育所に入所できないなどの事情により、引き続き育児休職の必要があるときは、最長で2歳まで育児休業を延長して取得できます。

ただし、延長するには「保育所への入所を希望し、実際に申込みを行っているが、入所できない」などの理由が必要で、次のいずれにも該当する必要があります。

- あらかじめ市町村に対して保育利用の申込みを行っていること

- 子が1歳または1歳6ヶ月に達した時点で、市町村から「教育・保育給付を受ける資格を有すると認められない旨の通知」または「保育所等の利用ができない旨の通知」を受けていること

育児休業給付金の給付額は休職開始時賃金日額の67%ですが、181日目以降は50%に減少します。

NEC内には出産・育児に関する様々な補助制度が整っています。事前に十分に調べ、申請した上でうまく活用しましょう。