業務上や通勤途上の災害で負傷したり病気になったりした場合には、労災保険から様々な給付が受けられます。 今回は業務災害と通勤災害の違いや、NECで受けられる制度について詳しく解説します。

業務災害とは

業務災害とは、労働者の業務上による負傷、疾病、傷害または死亡のことです。例えば、工場のような作業現場で発生した事故で負傷した場合や、機械を操作中にケガをした場合などは、業務災害と判断されますが、実際には様々なケースがあり、業務上であるかどうかの判断が難しいケースも少なくありません。

そこで、業務と災害との間に因果関係があるかどうかを確認するため、「業務遂行性」と「業務起因性」があるかどうかで判断されます。

業務遂行性とは

「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配下・管理下にある状態をいいます。「業務遂行性」が認められる可能性があるのは、次のような場合です。

- 作業中、作業準備中、後片付け中、待機中

- 会社内での休憩中、業務中にトイレのために離席している間

- 出張中、公用外出中、会議出席中、研修受講中

作業中でなかったとしても、トイレや水分補給のための飲水は業務遂行性があると考えられています。また、親睦のための宴会や運動会なども業務外といえますが、その参加が事実上強制されている場合は業務遂行性があるとされています。

休憩時間中については、原則は「業務遂行性」が認められません。理由は労働基準法において「休憩時間中は会社の管理下から離れて自由に過ごすことができる」とされているからです。しかし、休憩時間中であっても、実質的に事業主の支配下にある場合や、職場設備の欠陥によって負傷した場合などは、業務遂行性が認められます。

業務起因性とは

業務起因性とは、「災害が業務に内在している危険が現実化したものと認められること」をいいます。簡単にいうと「その業務をしていなければ、災害に遭わなかったであろう。その業務をしていれば、そのような災害に遭う可能性があるだろう」と認められるかどうかです。ですから、地震などの自然災害によるものや、犯罪行為など外的要因によるものは「業務起因性」が認められません。

例えば、次のような場合は業務起因性が認められます。

- 労働者が作業中に使用していた機械、原材料、製品、職場の環境や、設備の状態により災害が発生し負傷した

- 労働者が有害な原材料を取り扱う業務に就いているときに中毒にかかり、その業務特有の疾病にかかった

なお、テレワークについては、事業主の支配下にある状態での災害であれば、業務災害となりますが、私的行為など業務以外が原因であれば業務災害とはなりません。

業務上の疾病

業務を原因とし生じた疾病であれば、疾病であっても業務災害となりますが、長時間の業務によって有害作用が蓄積して発病するものもあり、業務起因性の判断が難しいケースが少なくありません。そこで、医学的知見により、業務との因果関係が深い疾病について限定列挙し、「業務起因性を認めるもの」として厚生労働省令にて規定されています。

これは因果関係が曖昧であることを理由に労働者が守られない事態を回避するためのものであり、業務災害における疾病を限定するものではありません。

通勤災害とは

通勤災害は業務遂行中の災害ではありませんが、通勤は労働者が仕事をするうえで欠かせない行為であり、業務と密接な関係があるため、業務災害に準じて労災保険給付の対象となります。

通勤とは

通勤とは、労働者が仕事をするために、次の1~3に掲げる移動を、合理的な経路や方法で行うことをいいます。

- 住居と就業の場所との間の往復

- 就業場所から他の就業場所への移動

- 赴任先住居と帰省先住居との間の移動

バスや電車などの公共交通機関を利用した場合や、徒歩、自転車、自動車での事故も対象となります。休日であっても休日出勤を行った場合は通勤災害になりますし、通勤ラッシュを避けるために早めに家を出た場合なども通勤災害に該当します。

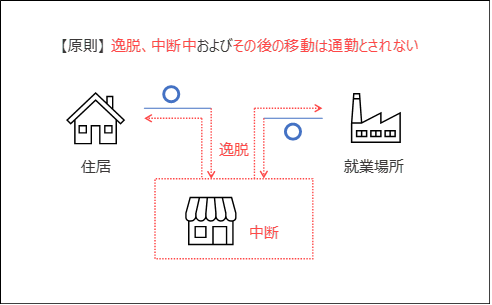

逸脱、中断

労働者が通勤経路を逸脱したり、中断したりしたときは、逸脱や中断をしている間と、その後の移動については通勤と認められません。

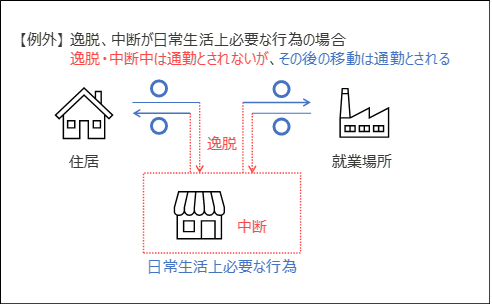

ただし、その逸脱や中断が、日常生活上必要な行為により逸脱・中断する場合は、その逸脱・中断の間を除き、通勤扱いとなります(逸脱・中断後は通勤となります)。

日常生活上必要な行為と認められるケース

- 日用品の購入

- 職業訓練や教育訓練

- 選挙権の行使

- 病院や診療所での診察や治療

- 要介護状態にある親族の介護(継続反復して行われるもの)

例えば、仕事帰りに同僚と居酒屋に寄って酒を飲み、その後に自宅に帰る途中に事故にあった場合は、たとえ通勤経路上の事故であっても通勤とは認められません(居酒屋での飲酒は日常生活上必要な行為とは認められないため)。

日用品を購入するために、自宅と反対方向のスーパーに立ち寄った際に事故にあった場合は、通勤経路を逸脱・中断していた間の事故は通勤にはなりませんが、買い物を終え、通勤経路に戻って自宅に帰る間の事故は通勤として扱われます(日用品購入は日常生活上必要な行為と認められるため)。

なお、通勤の経路上の店で雑誌を購入する、通勤途上で喉の渇きを癒すために水を飲むなど、通常通勤の途中で行う些細な行為は逸脱や中断には含まれず、些細な行為の間も通勤として扱われます。

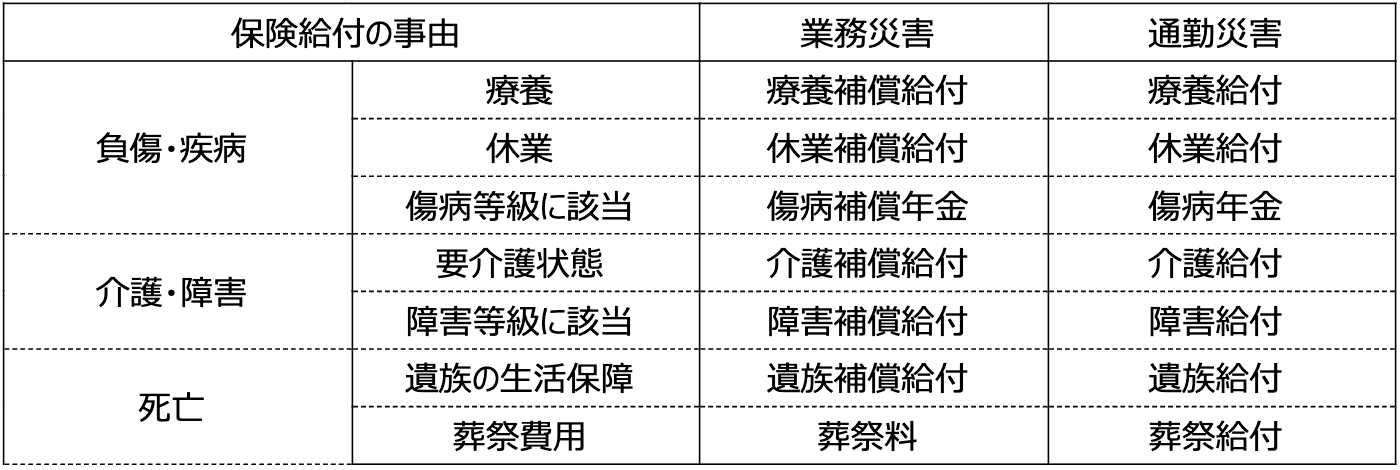

労災保険の給付

業務災害、通勤災害と認定された場合は、労災保険からの様々な給付が受けられます。大きく分けると、「負傷・疾病に関する給付」「障害・介護に関する給付」「死亡に関する給付」があります。

業務災害と通勤災害において、給付の内容についてほとんど違いはありませんが、給付の名称が異なります。業務災害に関する者は「補償」という文字が入りますが、通勤災害では「補償」の文字が入りません。

また、業務災害の給付を受ける場合、労働者の自己負担はありませんが、通勤災害の給付を受けるときは、原則200円を自己負担することになっています。

これらの給付が支給されるまでには、3日間の待期期間が必要です。業務災害の場合、待期期間中は事業主から休業補償が支払われますが、通勤災害にはそのような規定がありません。

NECの制度

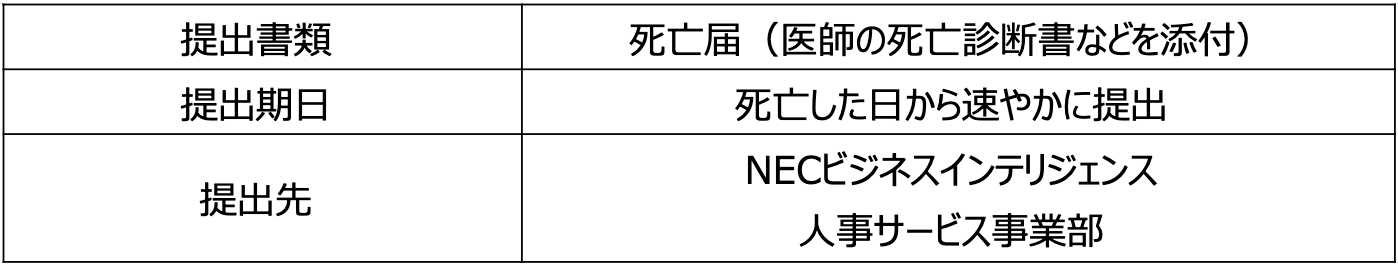

業務災害・通勤災害で亡くなった場合は、労災保険による給付の他に、NEC独自の給付があります。亡くなられた従業員のご遺族が請求することになりますので、給付内容や手続きについて、ご家族で共有しておかれるとよいでしょう。

亡くなった時の弔慰金は他にも存在しますが、今回は業務災害・通勤災害に特化して制度をご紹介します。

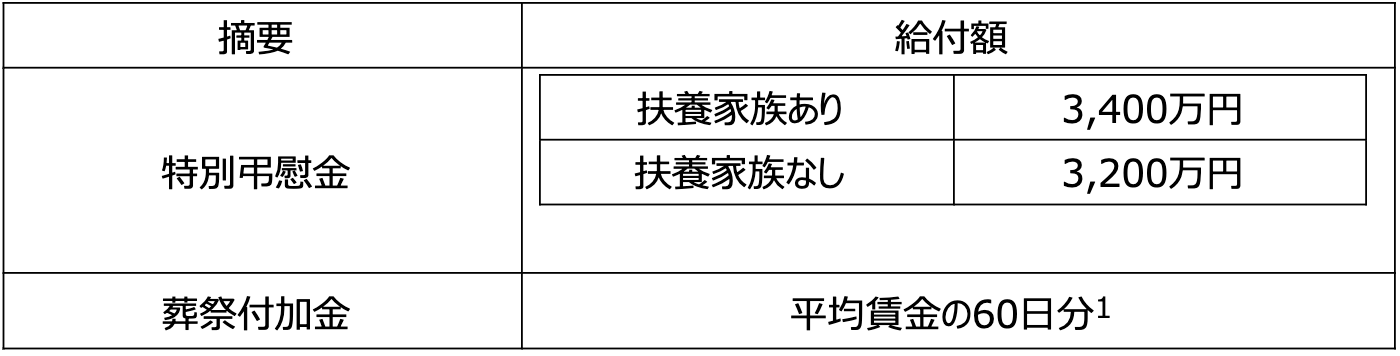

特別弔慰金、葬祭付加金(業務上災害)

労災保険の業務災害の認定を受けて亡くなった場合は、次の特別弔慰金、葬祭給付金が給付されます。

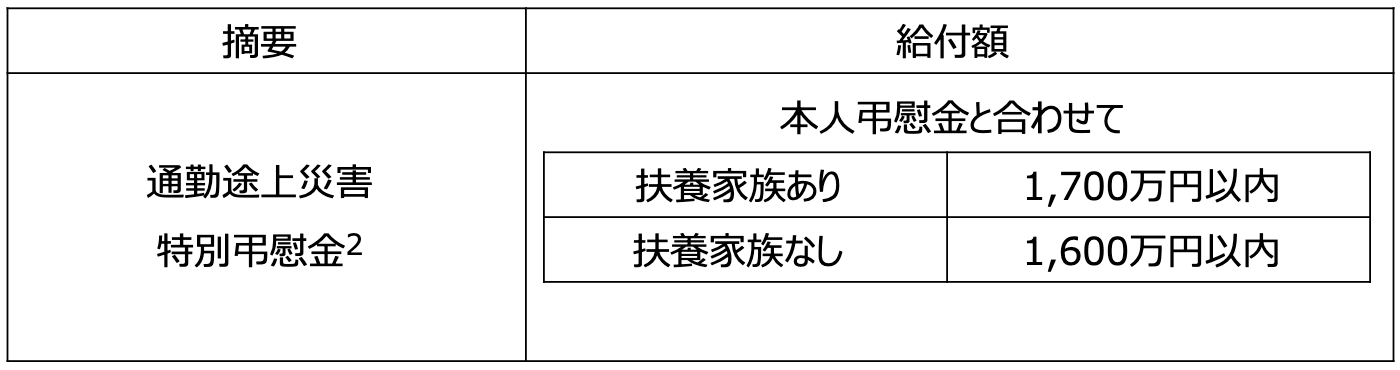

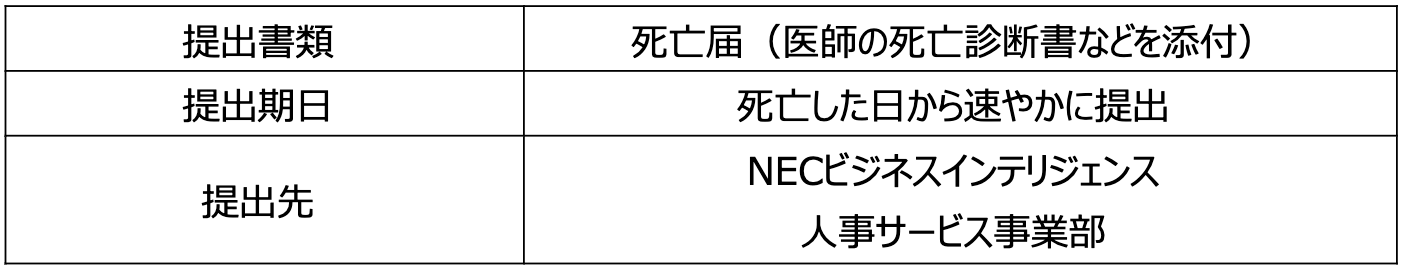

通勤途上災害特別弔慰金(通勤災害)

通勤災害で亡くなった場合は、以下の額を限度として、次の通勤途上災害特別弔慰金が給付されます。